首页 > 最新动态 > 【中国糖史】唐时期糖业状况——制糖技术引进(二)

最新动态

最新动态

【中国糖史】唐时期糖业状况——制糖技术引进(二)

2025-01-0829

引进一次还是两次

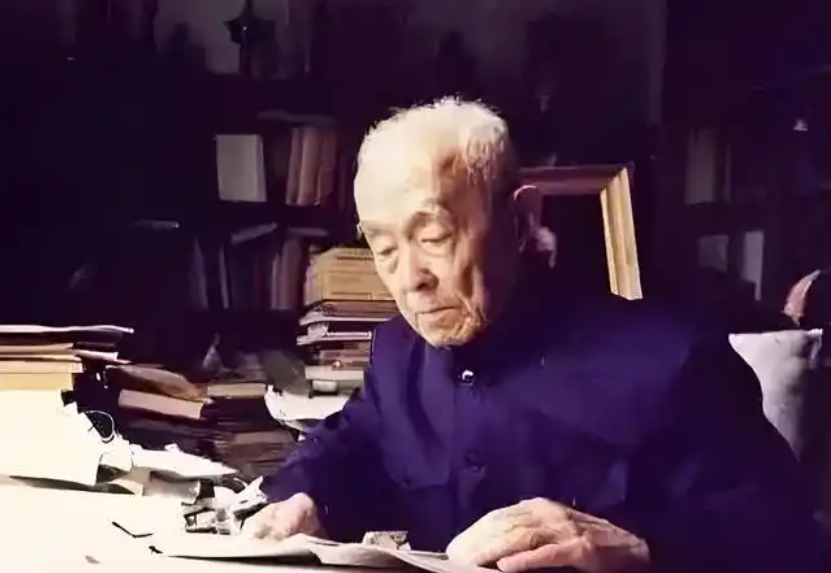

李治寰先生认为是两次[李治寰《中国食糖史稿》农业出版社1990年版第六章],第一次没有学成就匆忙回国,是因为贞观二十二年摩揭陀发生内乱,篡位的阿罗那顺袭击我国使节,我驻印人员,包括留印学生和僧人,全部撤回,实际学习的时间没有多久,只学会制乳糖石蜜一种方法。这便是唐《新修本草》(新附)只记载乳糖石蜜“云用水、牛乳、米粉和煎”制法的原因。可以推测,之前中国的熬糖法,只撇泡,不加澄清剂,熬出的糖既黑又湿。而印度熬糖法添加牛乳等澄清剂,色味优于中国。学习之后消化吸收,先劣后优。李治寰先生推重季羡林先生揭示《敦煌残卷》的印度制糖法,弥补了文献上唐代第二次引进石蜜法的空白,在制糖史上作出了重大的贡献。残卷提到两种糖,沙糖和石蜜。唐代的梵汉字典用糖或沙糖来译guda,用“石蜜”来译?arkarā。前者意为“糖球”,《新修本草》说乃得成块。后者意为“成颗粒状的糖”,是沙状,汉译文虽然也有过“煞割令”的音译,但最终保留了“石蜜”这个词,不用音译。

沙糖和石蜜是两种东西。苏恭:“沙糖,蜀地、西戎、江东并有之,笮甘蔗汁煎成,紫色”,这是说煎甘蔗汁为沙糖,是第一步。孔志约:“石蜜出益州、西域,煎沙糖为之”,这是说煎沙糖为石蜜,是第二步。残卷中“若造煞割令,却于铛中煎了,于竹甑内盛之。禄(漉)水下,闭门满十五日开却。着瓮承取水。竹甑内煞割令禄(漉)出后,手遂(碎)一处,亦散去,曰煞割令”。将浓缩糖浆倾入竹甑中,竹甑的样子大概如瓮状,上大下小,用竹编成,有缝隙可漉出糖蜜和水,在竹甑下面有一瓦瓮承接着。竹甑中的浓糖浆在静置中缓缓冷却,蔗糖晶体析出,逐渐长大成晶粒(沙粒)。而糖蜜则缓缓渗出流入瓦瓮中,带走杂质(非糖分)及色素。整个过程大约需时十五日,结晶完毕,糖蜜漉出已尽。打开竹甑,把里面的取出风干,用手一抓,晶粒散开,不是结块,这就是煞割令——石蜜,也就是分蜜沙糖。晶体(沙粒)与糖蜜(杂质、色素)分离,颜色较浅、较白。在这里,重要的不是名称,而是制糖方法。义净说“如造石蜜,安乳及油”。敦煌残卷中制煞割令(石蜜)没有提到要加牛乳,却是“于竹甑内盛之,禄(漉)水下”。前者添加澄清剂,后者是分蜜,方法完全不同。名称虽然都是“石蜜”,却是两种不同的东西。可见,这是两种不同的制糖方法:

《新修本草》“新附”的是乳糖石蜜的制糖方法,是加牛乳、米粉,清净糖液,加强糖分子之间的粘连性,使石蜜凝结坚固,不松散。这种糖还没有分蜜。竹甑漉水法制的是分蜜沙糖,排除糖体中不能结晶的粘滞性糖蜜,使糖分子基本上不含蜜和水分,成为干燥的,松散的结晶体。这种糖可以长期贮存,其制法一直保持到机制糖出现之前,在使用工具上只是漉水竹甑改为瓦溜,在明代再加一道黄泥水淋脱色的工序。季羡林先生认为:蔗糖和蔗糖生产技术在一千多年的时间里,中国与印度、东亚、南洋、波斯和阿拉伯国家之间进行交流和传播。唐太宗时派人去印度学习的是熬制沙糖的方法,所以,在12年之后修成的《新修本草》新附的沙糖条目中,才有“先劣后优”之句。这也正好证明了去学习之前中国已晓得了沙糖的制法,只不过是因为制得的沙糖质量比印度的差(先劣),所以才派人去印度学习沙糖制法的先进经验的,之后便变优了。无论是一次学习,还是两次学习,甚至是多次反复交流学习,都不影响闻人茂德和王灼的判断,唐以后的沙糖与唐以前的沙糖,有根本的不同,核心在于有没有分蜜。唐以后的沙糖是分蜜沙糖,后世的技术改进主要是脱色、增白。

点我访问原文链接